Business Letter

「点描」

社長 前田栄治

商店街活性化の方向性

(「(株)ちばぎん総研BusinessLetter」2025年7月16日号に掲載)

前田 栄治[ちばぎん総合研究所取締役社長]

千葉経済センターは6月、「時代の変化に対応した商店街活性化の方向性」と題する調査レポートを公表した(ちばぎん総研が調査・分析を担当)。

千葉県の商店街の現状や取り巻く環境の変化、消費者のニーズと商店街の認識とのギャップ、県内の先進事例を示したうえで、地域の人々や商店街、自治体に期待される取組みを整理したものだ。

調査結果のポイントは以下のとおり。

- 02年から22年にかけての20年間で、千葉県内の商店街数は約3割減少し(881→606)、会員数は約5割減少(33千→17千)。後継者難や人口減少などが背景。

- 近年の商店街を取り巻く環境変化は、Eコマース拡大などの逆風がある一方、高齢単独世帯の増加やテレワーク定着による近所での買い物需要の増加といった追い風もある。

- 県民のウエルビーイング(幸福度)との関係をアンケート調査でみると、商店街を「利用している」人は「利用していない」人に比べウエルビーイングが明確に高い。商店街は「まちの宝物」といえる。

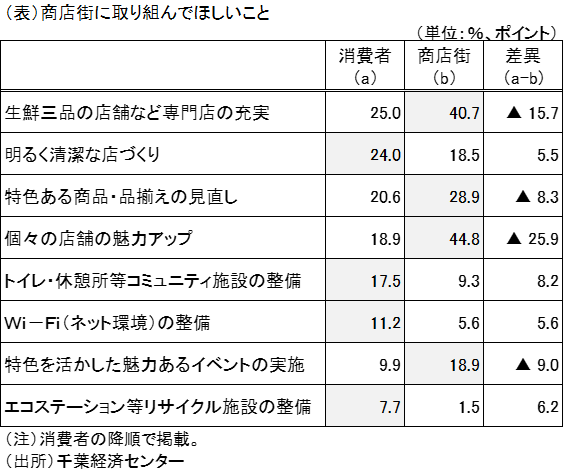

- 商店街に取り組んで欲しいことについて、幾つかの項目で消費者と商店街の認識ギャップがある(下表)。消費者はまちとしての付帯的な機能の強化を期待する一方、商店街は各店の商業機能の強化が期待されていると認識している。

- 商店街の公共的役割に関し消費者は、防災・防犯機能や高齢者に配慮した環境といった「生活する場」としての役割を期待しており、自治体による支援が必要との意見も多い。

- レポートでは以上を踏まえ、商店街の活性化に向けて、①まちの宝物としての積極的な利活用(消費者)、②消費者ニーズに応えウエルビーイングを高める取組み(商店街)、③まちづくりのパートナー・まちの中核として支援(自治体)、などを提言。

レポートでは県内の先進事例(船橋市「ひがふなSHOW展街」など)も紹介している。ご関心のある方には是非お読みいただきたいと思う。

●当ウェブサイトに記載されているあらゆる内容の著作権は、株式会社ちばぎん総合研究所及び情報提供者に帰属し、いかなる目的であれ無断での複製、転載、転送、改編、修正、追加など一切の行為を禁じます。